こんにちは、初石駅前校です。

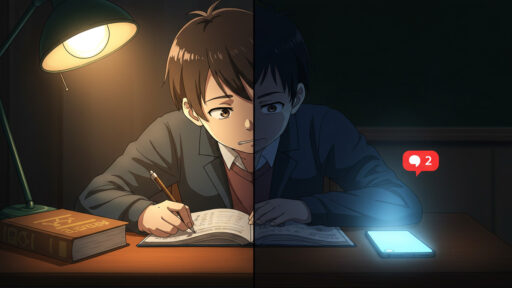

スマートフォンが普及した現代、多くの中学生がSNSや動画視聴を日常的に利用しています。SNSは友人とのコミュニケーションや情報収集に役立つ一方で、「勉強中に通知が気になってしまう」「動画を流しながら学習する」といった「ながら見」が、お子様の成績低下を招く大きな原因となっています。

特に中学生は、高校受験という重要な目標があるため、SNSとの正しい付き合い方を学ぶことが不可欠です。流山市、柏市周辺の塾生からも、スマホの誘惑に関する相談が増えています。今回は、SNSの「学習の敵」としての側面と、その対策について解説します。

📖 目次

データで見るSNSと学習への影響

SNSと学習の関係について、科学的なデータをご紹介します。

- 集中力への影響: スマホの通知を確認した後、元の作業に完全に集中し直すまでに平均23分かかるという研究結果があります(カリフォルニア大学アーバイン校研究)

- 学習時間の減少: SNSを1日2時間以上使用する中学生は、使用しない生徒と比較して、学習時間が平均40分短く、定期テストの平均点が約15点低いというデータがあります(文部科学省「全国学力・学習状況調査」)

- マルチタスクの弊害: ながら勉強をする生徒の記憶定着率は、集中して勉強する生徒の約60%に低下することが明らかになっています(スタンフォード大学研究)

- 睡眠への影響: 就寝前1時間以内にスマホを使用する中学生の約70%が、睡眠の質の低下を訴えており、翌日の集中力低下につながっています(厚生労働省調査)

これらのデータは、SNSが学習に与える深刻な影響を示しています。

「ながら見」が成績を低下させる3つのメカニズム

1. 脳の「切り替えコスト」が高すぎる

人間の脳は、集中している状態から別の情報(SNSの通知など)に意識を切り替える際、大きな「切り替えコスト」を支払っています。わずか数秒のSNSチェックでも、元の勉強に集中力を戻すまでには10分以上かかると言われています。この繰り返しのせいで、実質的な学習効率は大きく低下します。

例えば、1時間の勉強中に3回スマホをチェックすると、集中力を取り戻すために合計30分が無駄になります。つまり、実質的な勉強時間は30分しかないことになります。

2. 記憶の定着を妨げる「マルチタスク」

音楽や動画を「ながら見」しながら勉強すると、一見効率的に見えます。しかし、記憶を司る脳の機能は、同時に複数の情報を処理するのが苦手です。インプットの質が下がり、時間をかけた割に記憶が曖昧になり、定着しないという結果を招きます。

特に暗記科目や数学の問題演習など、深い思考を必要とする学習では、マルチタスクの悪影響が顕著に現れます。

3. 「ドーパミン」による依存性

SNSの通知や「いいね!」は、脳にドーパミンという快感物質を放出させます。この快感が、勉強の地道な努力よりも手軽な報酬となり、お子様をSNSへと依存させ、自己コントロールを困難にしてしまいます。

特に思春期の脳は、報酬系の刺激に敏感であり、SNS依存に陥りやすい時期です。だからこそ、この時期に正しい付き合い方を学ぶことが重要です。

SNSを「敵」から「味方」に変える3つのルール

SNSを完全に禁止することは現実的ではありません。そこで、SNSを「敵」ではなく「味方」に変えるための3つのルールを設けましょう。

1. 「勉強時間」と「休憩時間」で完全に切り替える

勉強中はスマホを視界に入らない場所(別室や引き出し)に置き、通知をオフにします。休憩時間に入ったら、時間を決めてSNSをチェックするメリハリをつけましょう。

具体的な方法:

- 勉強時間は50分、休憩時間は10分と明確に区切る

- 休憩時間にタイマーをセットし、時間が来たら必ずスマホを置く

- 勉強部屋とは別の場所でスマホを充電する

2. 情報収集ツールとしての利点を活かす

「敵」になりがちなエンタメ系SNSではなく、「英単語の覚え方」や「数学の解法解説」など、学習に役立つ公式アカウントや動画を意図的にフォローし、情報収集ツールとして活用しましょう。

おすすめの活用法:

- 教育系YouTubeチャンネルを登録し、苦手科目の解説動画を視聴

- 英単語アプリや学習管理アプリを活用

- 勉強垢(勉強専用のSNSアカウント)を作り、同じ目標を持つ仲間と励まし合う

3. 親が「見守り役」ではなく「共闘者」になる

「やめなさい」と頭ごなしに禁止するのではなく、「集中力を高めるために、一緒に〇時までスマホをロックしよう」と、親子で協力してルールを設けることが大切です。

親ができるサポート:

- 家族全員でスマホを使わない時間を設ける(例: 夕食時、19時〜21時など)

- 親自身もスマホを控えめに使う姿勢を見せる

- スマホの使用時間を記録し、一緒に振り返る

スマホ依存度チェックリスト

お子様のスマホ依存度を確認してみましょう。

□ 勉強中、スマホの通知が気になって集中できない

通知をオフにする習慣がまだ身についていない状態です。

□ 勉強時間よりSNSの使用時間が長い

学習習慣よりSNS習慣が優先されています。

□ スマホが手元にないと不安を感じる

依存の初期症状です。意識的にスマホから離れる時間を作りましょう。

□ 就寝直前までスマホを見ている

睡眠の質が低下し、翌日の集中力に影響します。

□ 勉強中に動画や音楽を流している

マルチタスクにより記憶定着率が低下しています。

□ SNSの返信が遅れると友人関係が心配になる

SNSに縛られている状態です。適度な距離感が必要です。

□ 勉強の合間の休憩時間にSNSを見ると止まらない

時間管理ができていない状態です。タイマーを活用しましょう。

4個以上当てはまる場合は、スマホ依存のリスクが高い状態です。今回ご紹介した3つのルールを実践してみてください。

よくあるご質問

Q. 音楽を聴きながら勉強するのも良くないですか?

A. 歌詞のない音楽(クラシックや環境音)であれば、集中力を高める効果があるという研究もあります。ただし、歌詞のある音楽や動画を流しながらの勉強は、マルチタスクとなり記憶定着を妨げます。

Q. 友達からの返信が遅れると、関係が悪化しそうで不安です。

A. 本当の友達なら、「今は勉強中だから後で返すね」という一言で理解してくれます。むしろ、お互いに勉強時間を尊重し合える関係を築くことが、長期的には良い友人関係につながります。

Q. 子どもがスマホを隠れて使っているようです。どうすればいいですか?

A. 頭ごなしに叱るのではなく、なぜスマホを使いたいのか理由を聞き、一緒にルールを作ることが大切です。また、スマホの使用時間を可視化するアプリを使い、客観的に現状を把握することも有効です。

Q. 勉強垢(勉強専用SNSアカウント)は作るべきですか?

A. 適切に使えば、同じ目標を持つ仲間と励まし合える良いツールになります。ただし、他人と比較して劣等感を感じたり、投稿に時間を取られすぎたりしないよう注意が必要です。

• SNSチェック後、集中力を取り戻すのに平均23分かかる

• SNS使用2時間以上で定期テスト平均点が約15点低下

• ながら勉強の記憶定着率は集中学習の約60%

• 勉強時間と休憩時間を完全に切り替える

• 学習に役立つアカウントを活用し味方に変える

• 親子で協力してルールを設けることが重要

まとめ

自律的にスマホと付き合う力を育むことが、受験期を乗り越えるだけでなく、将来の自己管理能力にも繋がります。

SNSは使い方次第で「敵」にも「味方」にもなります。今回ご紹介した3つのルールを親子で実践し、健全なスマホとの付き合い方を身につけましょう。当塾でも、学習習慣の確立とスマホとの付き合い方についてサポートしています。流山市、柏市周辺で学習面のお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

塾長より